本コードは2014年5月に公表され、2017年5月に改訂されております。当社はこれまでも本コードの趣旨に全面的に賛同し、受け入れを表明してまいりました。今回、2020年3月に本コードは再び改訂されましたが、当社は引き続き全面的に受け入れることを表明するとともに、当社としての対応方針を更新いたします。また、ここに記す本コードへの対応方針は、日本の上場株式に投資する場合を勘案して策定しておりますが、「スチュワードシップ責任」の遂行に資すると当社が考える範囲におきましては、他の資産での投資においてもこれを適用いたします。

1993年に運用を開始して以来、当社が一貫して掲げている投資哲学は『いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的にはこの投資価値に収束する』という考え方です。この投資哲学のもとで行うアクティブ運用においては、企業価値向上と持続的成長が投資リターンの源泉です。このような運用哲学と運用手法で、お客さまの中長期的な投資収益を追及してきた当社にとって、日本版スチュワードシップコードの理念は当社の運用方針と極めて親和性の高い考え方です。

また、当社はフィデューシャリー・デューティーに関する基本方針 「お客さま第一宣言」の中で、「お客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスを提案・提供し、『日本一お客さまのことを考える資産運用会社』となること」を目指す企業像として掲げています。日本版スチュワードシップコードの精神は、当社の目指す企業像とも合致するものです。

当社は日本版スチュワードシップコードを自ら進んで受け入れるとともに、本コードの原則を着実に実践することを通じて、お客さまと社会にいっそう貢献できる運用会社となることを目指します。

原則 1

原則 1

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、

これを公表すべきである。

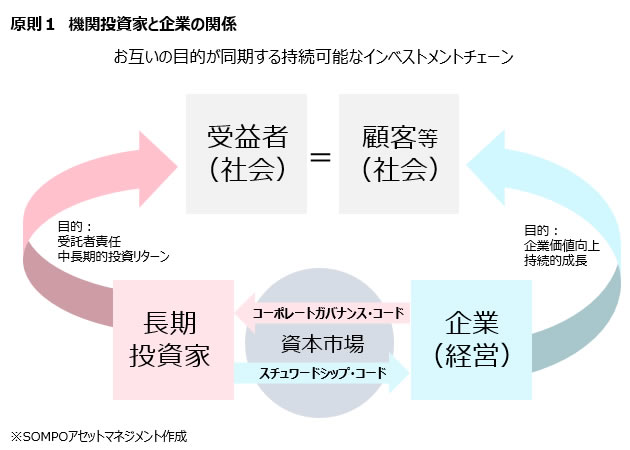

当社は、上場企業に対する株式投資などを通じて、お客さまから委託された資金の投資収益を最大化することを目的に行動しています。この時、運用会社としての受託者責任を果たすために行う当社の行動は、投資先企業やその先にある社会・経済全体の持続的発展にも同時に寄与するものであることが望まれ、これらを両立するインベストメントチェーンの一端を担うことが、機関投資家である当社の責務であり、スチュワードシップ責任であると考えます。

当社は、当社に課せられたこのような社会的責任への対応方針として、「責任ある投資家としての考え方と行動方針」を定め、これを公表しています。

この方針の中では、機関投資家に求められる社会的役割に対する認識と投資先企業に対する期待像について、当社の考え方を明確に示しています。また、スチュワードシップ責任を適切に果たすための運用手法や企業との対話のあり方などについて、具体的な取り組み方針を定めています。

当社は、この「責任ある投資家としての考え方と行動方針」に従って機関投資家としてのスチュワードシップ責任を全うし、お客さまの中長期的な資産形成に貢献して参ります。

原則 2

原則 2

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、

明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、お客さまの利益を第一に優先して行動するため、「利益相反管理方針」に基づき、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、当社の取引等に起因する利益相反を適切に管理する態勢を構築しています。

「利益相反管理方針」は、お客さまの利益が不当に害されるおそれが認められるケースをあらかじめ管理対象として指定・類型化したうえで、それぞれに具体的な管理方針を定めています。現在、管理対象として指定されている代表的な類型は以下の通りです。

| (1) | 親会社、グループ会社が発行している有価証券への投資に関する利益相反 |

|

| (2) | 取引先企業が発行している有価証券への投資に関する利益相反 |

|

| (3) | 議決権行使に関する利益相反 |

|

| (4) | その他の利益相反 |

|

この方針に従った利益相反管理の実効性を確保するため、利益相反統括管理部署(コンプライアンス・リスク管理部)によるモニタリングなど利益相反管理にかかる内部統制を整備するとともに、過半数および委員長が社外有識者で構成され、取締役会の諮問機関である「お客さま第一委員会」および取締役会に対し、利益相反管理状況の報告を行う態勢としています。なお、お客さま第一委員会からの助言または提言を受けた場合は、その対応状況等を含め取締役会へ報告します。

取締役会は利益相反統括管理部署からの報告等にもとづき、お客さまの利益を最優先に当社業務が遂行されるよう、必要な監督・指示を行います。

<利益相反管理方針>

原則 3

原則 3

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、

当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は「責任ある投資家の立場を自覚した良質なアクティブ運用を提供すること」が社会的使命であるとの信念から、中長期の視点から評価した株式の本源的価値を投資判断の基準とするアクティブ運用を中心に事業展開を行っています。

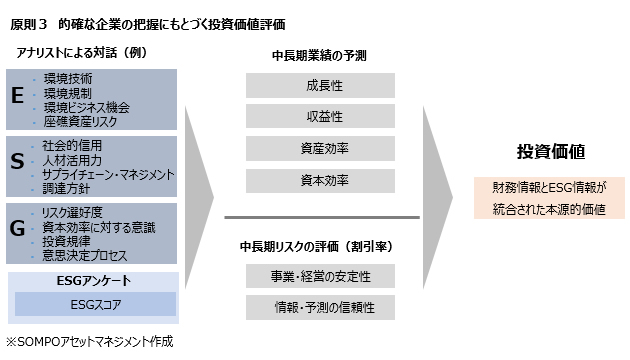

企業価値向上や持続的成長に関心を払いながら中長期的な投資収益の獲得を目指すアクティブ運用では、企業を的確に把握したうえで適切な投資価値を評価することが、運用の成否を左右します。

このプロセスを適切に確保するため、当社は社内のアナリストによる独自のリサーチ体制を整え、企業の財務情報および非財務情報を詳細に分析したうえで中長期の予測を行います。

具体的には、投資価値評価の基礎となる中長期的な収益力や財務・資本政策の把握に重点を置きます。そのために、産業の競争環境、個別企業の独自性や競争優位性、各バリューチェーンの関係性や交渉力、それらを取り巻くマクロ経済等をグローバル・ベースで分析します。同時に将来の収益性や成長性に大きな影響を及ぼすESG(環境・社会・ガバナンス)情報などの非財務情報も重視し、その企業の可能性と潜在的なリスクの把握に努めます。また、中長期の投資価値評価に不可欠なバランスシートの予測を通じて企業の持続性や安定性の精査を加えることで、予測の妥当性や整合性の確認も行います。

なお、当社は現時点での投資先か否かにかかわらず、あらかじめ定めた投資候補企業については常に状況を把握し、継続的に投資価値を評価します。当社は、株式を保有する、あるいは売却するという投資判断は、スチュワードシップ活動のきっかけではなく結果であると考えています。投資先企業のみならず、投資候補先企業、ひいては資本市場全体に対するスチュワードシップ責任を意識した取り組みを通じ、良質なアクティブ運用の提供に取り組みます。

原則 4

原則 4

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、

投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、投資先企業や投資候補先企業に対し、資本市場を通じて得た資本を最大限有効に活用しながら、企業価値向上と持続的成長を追求することを求めています。また、投資先企業や投資候補先企業が株主の利益を尊重しながら、同時に、社会・経済全体の健全な発展に貢献する経営姿勢を求めます。

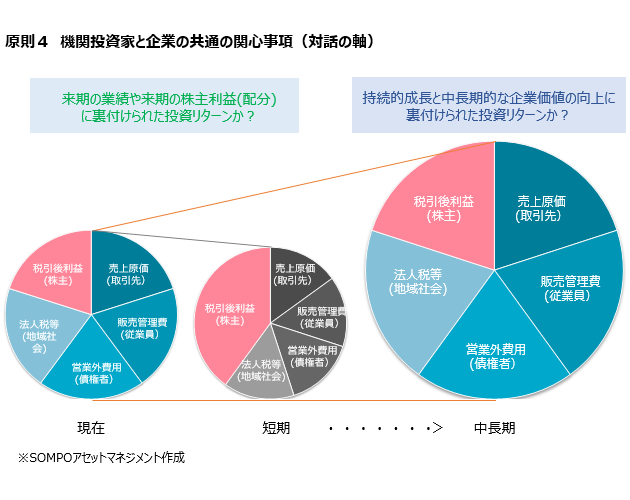

したがって当社は企業との対話に際して、企業の付加価値創造とその分配のプロセスの理解に重点を置きます。共通の目的である企業価値向上と持続的成長を対話の軸に据えることで、お互いの認識の共有を図り、課題解決に向けた建設的な意見交換を行います。

企業との間で建設的な対話を行うため、まず当社は自らの運用哲学や運用手法、投資判断基準などを企業の方々に知っていただき、継続的に対話を行える良好な関係の構築に努めます。そのうえで、ミーティングの形式や相手方の役職に適した論点を設定し、焦点が明確で生産的な対話を心がけます。

当社からは、投資価値評価上のポイントを現状どのように考えているのか等につき、企業側に積極的にフィードバックします。

様々な産業や企業に対する当社のリサーチ及び投資経験を活かし、企業価値向上や持続的成長に資する双方向の有益な対話となるよう心がけます。

原則 5

原則 5

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、

議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、

投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は「議決権には財産価値があり、株主議決権の行使は投資行動の一部をなすものである」と認識し、お客さまの利益のみを専一に考えて議決権行使を行うための指針として「議決権行使ガイドライン」を定め、これをホームページにて公開しています。

当社の「議決権行使ガイドライン」は、原則としてすべての個別議案を精査したうえで、賛成または反対の指図を行うこととし、棄権および白紙委任は行わないこととしています。またその判断にあたっては、株主価値に対する効果を唯一の判断基準とするよう定めています。

実際の議案判断実務においては、賛否の判断に適用する具体的な定性基準や定量基準を必要に応じて適宜見直しています。また、最終的な賛否判断においては、画一的・形式的な判断に陥ることのないよう、日頃の対話で把握している個別企業の事情や経緯などを踏まえた判断を行います。個々の企業の価値向上と持続的成長に繋がり、ひいては中長期的な株主利益に適う議決権行使に努めます。

議決権の行使結果は、その判断に至った背景や意図とともに投資先企業に直接フィードバックすることで、各企業の持続的成長に資する対話を促進します。さらに、スチュワードシップ責任を果たすための方針に沿って適切に議決権を行使していることを外部の方々にもより分かりやすくするために、投資先企業毎および議案毎に議決権行使結果の開示を半期毎に行います。

その際、賛否の判断理由の可視性を高めるために、議案種類毎の具体的判断基準を詳細に示すとともに、企業との建設的な対話の観点からより詳細な説明が必要と判断した議案については、個別に判断理由を公表します。

なお、当社は議決権を行使するにあたり、関連する情報を追加的に収集し、自らの判断を客観視する観点から、議決権行使助言会社のレポートなどを参照する場合がありますが、最終的な賛否の判断はすべて当社自身が行います。

原則 6

原則 6

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについ

て、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、当社がスチュワードシップ責任を果たすための行動とは、企業との対話を通じ、中長期の投資価値を自ら評価して銘柄選択を行う当社のアクティブ運用手法の実践そのものであると捉えています。したがって、お客さまに対するスチュワードシップ活動の報告は、定期的に行っている運用報告と一体の不可分なものであると考え、お客さまの属性やご要望に合わせて、これを実践します。

具体的には、お客さまに対して直接行う運用報告やホームページへの掲載などを通じて、議決権行使結果を含む当社のスチュワードシップ活動状況を分かりやすく報告します。これらの報告や情報発信においては、対話の形態や回数などの表層的な情報にとどまらず、当社が企業価値向上や持続的成長の観点から投資先企業の何に着目し、どのように評価したのか等についての例を挙げながら、当社のスチュワードシップ活動と投資行動の関係をお客さまに理解していただける内容となるように心がけます。

なお、当社はスチュワードシップ活動の内容・結果の情報をチーム内で集約化し、共有を図っています。各アナリストがお互いの事例を参考にし合い、意見を交換することで、活動のさらなる高度化と活性化を促します。同様に、報告を通じていただいたお客さまからのご要望やご期待を受け止め、当社のスチュワードシップ活動の継続的な改善に繋げます。

原則 7

原則 7

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解の

ほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に

伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は「企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力」とは、企業の中長期の投資価値を適切に評価できる知見や経験、体制と考えます。これは、当社が目指す「良質なアクティブ運用」を提供するための実力と同義であり、優れた運用パフォーマンスを産み出す源泉そのものと捉えています。

したがって当社は、強固な運用体制の構築や優秀な運用人材の育成など、この実力を向上させるための取り組みを継続的に行っています。当社の運用体制は、アナリスト・ファンドマネージャー個人が高度な専門知識を備えたプロフェッショナルでありながら、チーム全体として一つのファンダメンタルズ分析手法とバリュエーションモデルを共有し、運用の一貫性と安定性を確保しています。このような運用体制をとることよって、個人と組織の間でスキルや経験が双方向にフィードバックされ、チームの継続的な実力向上と運用者個人の成長に好循環がもたらされています。

アクティブ運用を中心に事業展開する当社にとって、スチュワードシップ責任を全うする「良質なアクティブ運用」を提供することは当社の社会的存在意義そのものであり、これを実現するための組織構築・人材育成は当社経営陣にとっての最重要課題であると位置付けています。

当社は、責任投資原則(PRI:The United Nations-backed Principles for Responsible Investment)や持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)に賛同し、署名会社となっています。また、温室効果ガス削減に向けた取り組みであるモントリオール・カーボン・プレッジにも署名をしています。2017年4月にスチュワードシップ活動の企画・推進を統括する責任投資推進室を設置、同室にESGスペシャリストを配しました。ESGスペシャリストを中心にこれら外部イニシアティブに積極的に参加することを通じて、世界の先進的な取り組み事例を学び、当社スチュワードシップ活動の充実化に活かします。

当社は2016年より「スチュワードシップ活動報告」を定期的に発行しています。当報告は投資先企業との対話の内容を含めた当社のスチュワードシップ活動を紹介することにとどまらず、活動の実効性や課題などの自己評価の一環として取りまとめているものです。当社はこの報告書を通じて、当社のスチュワードシップ活動内容に関するPDCAサイクルの検証を続けます。

1986年の創業以来、一貫した投資哲学のもとで中長期の投資価値に基づくアクティブ運用を実践してきた経験は当社の強みです。これまでに培った様々な知見やノウハウを土台に、これからも投資先企業や投資候補先企業の企業価値向上と持続的成長に資する実力をさらに磨いていくことで、お客さまと企業の双方から信頼される運用会社であり続けることを目指します。